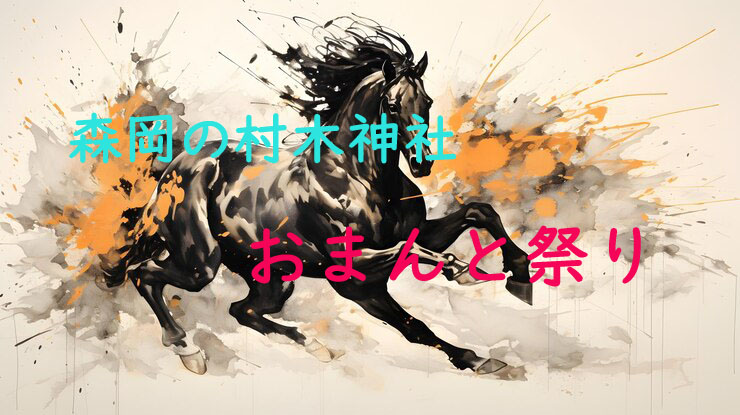

| 例年、9月最後の日曜日に行われる祭りで、若衆が走る馬に飛びついて人馬一体となって疾走するものである。 尾張一円と三河の一部で豊作・村民安全祈願のため、馬を飾り立てて神社に奉納する祭礼であり、馬の塔(おまんと)と呼んでいる。 |

| ☆祭りの起こり

永禄3年(1560年)第106公正親町天皇の時、桶狭間の戦いで織田信長が今川義元を討ち取った 今から461年前のことである。 信長が清洲城へ凱旋した時、地元民が勝ち戦を喜び祝って馬を走らせたのが始まりと言われている。 走る馬に飛びつく馬駆けは、明治中期ごろから始まったとされる。 ☆馬 馬は神の乗り物と言われており、また荷物を運ぶ人を乗せる等、人々には重要な動物であった。 人々は生きた馬を神に捧げて願いが叶う様に祈っていて、苦しみや悩みを馬の様に、食い減らしてほしいと馬頭観音に祈願していた。 現在でも。馬の絵(絵馬)を奉納して祈願しているところもある。 各地の神社に馬の銅像が存在する。 村木神社にも馬の銅像はあったが、戦争で没収され台座だけが残っていた。平成17年度に深谷昇氏より寄贈いただき、神馬の銅像が復活した。 ☆尾張名所絵図  ☆現在、祭礼行事に馬駆けをしている地域 刈谷市、高浜市、碧南市、西尾市、半田市、大府市、東浦町等、16ヶ所で祭礼行事に馬駆けが行なわれている。 〔森岡・村木神社、八剱社のおまんとまつり〕 村木神社で毎年行われている「おまんとまつり」は、平成19年3月16日に東浦町の「無形民俗文化財」に指定され、 また祭り馬具も「有形民俗文化財」に指定された由緒ある行事で、当地の誇れる重要な文化財である。 ※森岡地区おまんと行事につきましては、馬の体調を優先して行っております。 |